Lawinen und soziale Ordnung. Graubünden als Labor des Umgangs mit Naturgefahren, 1867–1972

Dienstag, 21.10.25, 18.30

Rätisches Museum, Chur

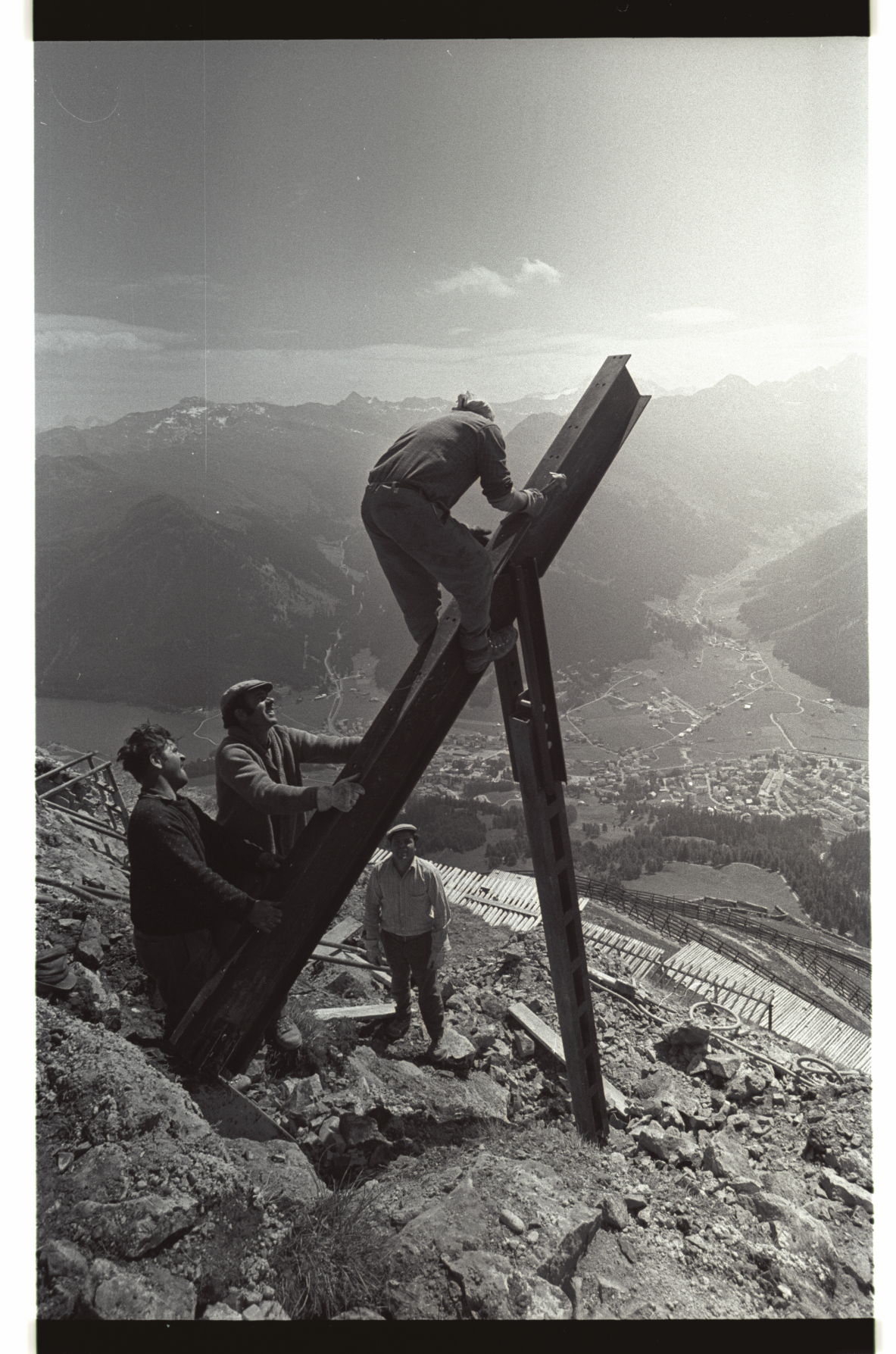

Seit Jahrhunderten lebten die Bewohnerinnen und Bewohner Graubündens und anderer Bergregionen mit Lawinen. Mitte des 19. Jahrhunderts begannen jedoch Forstingenieure, allen voran der Bündner Johann Coaz, Verbauungen hoch oben im Gelände zu errichten, um den Abgang von Lawinen zu verhindern. Allerdings beseitigte die neue Technik keineswegs einfach die Naturgefahr. Lawinen gingen weiterhin ab, und die Fragen, ob die Verbauungen funktionierten, wo sie errichtet werden sollen, und wer dafür zahle, beschäftigte Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit im kommenden Jahrhundert. Graubünden wurde dabei zum wissenschaftlichen und sozialen Labor des Umgangs mit Lawinen. 1942 erhielt die neue Wissenschaft des Schnees und der Lawinen ein dauerhaftes Institut in Davos, das sich zum internationalen Zentrum dieser Forschung entwickelte. Allerdings konnten die Davoser Experten das Lawinenproblem nicht allein lösen, sondern mussten mit Politik und Öffentlichkeit über eine neue soziale und räumliche Ordnung streiten, die die Naturgefahr weiter reduzierte. Der Vortrag erzählt die Geschichte dieser wissenschaftlichen, politischen und ökonomischen Konflikte von den ersten Verbauungen bis zur rechtlichen Raumordnung der 1970er Jahre, die nun vom Klimawandel wieder in Frage gestellt wird.

Lukas M. Müller hat am Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA provomiert und ist derzeit Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Département de géographie et environnement der Universität Genf.